Comprendre les émissions FLAG : un pilier de la transition bas-carbone

Sommaire

1. Comprendre les émissions FLAG : un pilier de la transition bas-carbone

3. Définition des émissions FLAG

4. Une comptabilité spécifique et rigoureuse

5. Quelles entreprises sont concernées ?

6. Méthodologies FLAG : deux trajectoires possibles

7. Zéro déforestation : un impératif pour 2025

8. Le rôle des absorptions naturelles

9. FLAG vs non-FLAG : une séparation essentielle pour des stratégies climatiques robustes

Comprendre les émissions FLAG : un pilier de la transition bas-carbone

Les entreprises engagées dans des trajectoires net-zéro concentrent généralement leurs efforts sur les émissions liées à leurs opérations directes ou à leur consommation d’énergie (Scopes 1 et 2). D'autres, plus avancées, étendent leur analyse au Scope 3. Pourtant, un champ reste encore peu exploré : celui des émissions liées à la gestion des terres, de l’agriculture et de la foresterie les émissions FLAG.

Ces émissions posent des défis spécifiques, notamment en matière de mesure et de suivi. Jusqu’à récemment, les méthodologies développées étaient principalement conçues pour des secteurs industriels ou de services. Il manquait un cadre adapté aux dynamiques complexes du secteur des terres. Pourtant, celles-ci représentent environ 20 à 22 % des émissions nettes mondiales de GES, et offrent un potentiel important de captation naturelle de carbone.

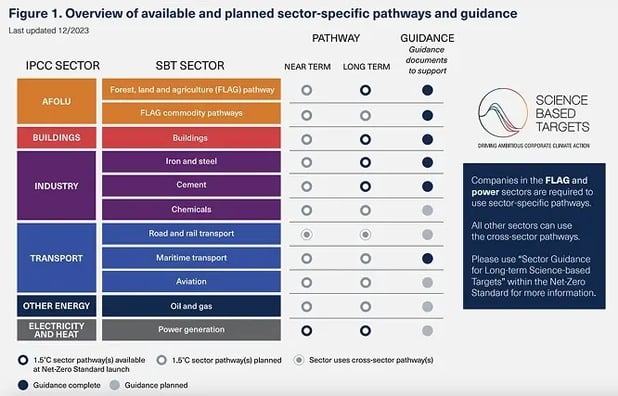

En 2022, la Science Based Targets Initiative (SBTi) a comblé une lacune méthodologique en publiant le FLAG Guidance, un cadre spécifique pour le secteur Forest, Land and Agriculture.Créé en 2023, ce référentiel propose aux entreprises des outils précis pour comptabiliser, réduire et séparer clairement les émissions FLAG des autres types d’émissions, en lien avec les trajectoires climatiques de +1,5 °C. Ce cadre marque un tournant stratégique : il replace les terres au cœur des stratégies climatiques, et exige une comptabilité rigoureuse, différenciée, fondée sur les dynamiques propres aux écosystèmes.

Pourquoi un cadre FLAG ?

Longtemps absent des trajectoires climatiques d’entreprise, le secteur des terres nécessite aujourd’hui un traitement différencié. Contrairement aux émissions industrielles ou énergétiques, les flux issus de la gestion des terres qu’ils soient émis ou absorbés dépendent de dynamiques biologiques, saisonnières, souvent réversibles, et fortement localisées. Cette complexité a conduit à une sous-prise en compte de ces émissions dans les plans de réduction classiques. Or, les entreprises opérant dans ou s’approvisionnant auprès de filières agricoles, forestières ou alimentaires ont une exposition directe à ces enjeux. En l’absence de cadre spécifique, elles risquent soit de ne pas comptabiliser ces flux, soit de les intégrer dans des périmètres inadaptés, ce qui compromet la crédibilité des objectifs climat affichés.

Pour répondre à ce besoin, la Science Based Targets initiative (SBTi) a publié en 2022 le FLAG Guidance, un référentiel méthodologique conçu pour intégrer rigoureusement les émissions et absorptions liées à la forêt, à l’agriculture et à l’affectation des terres. Il impose une séparation nette entre émissions FLAG et non-FLAG, afin de garantir l'intégrité des trajectoires et d’éviter toute compensation interne non fondée.

En fournissant des outils de classification, de mesure et de réduction adaptés aux spécificités du secteur, le cadre FLAG permet aux entreprises de structurer des engagements climat plus complets, plus transparents, et alignés sur les limites planétaires.

.jpeg?width=797&height=404&name=SBTi%20FLAG%2c%20quelles%20implications%20pour%20les%20entreprises%20concern%C3%A9es%20_%20(1).jpeg)

Définition des émissions FLAG

Les émissions FLAG (Forest, Land and Agriculture) désignent l’ensemble des émissions et absorptions de gaz à effet de serre directement liées à l’usage, la gestion et la transformation des terres. Ces flux sont classés en trois grandes catégories définies par la SBTi, et distinctes des émissions industrielles ou énergétiques dites « non-FLAG ».

a. Changement d’affectation des terres

Ce sont les émissions issues de la conversion d’écosystèmes naturels en terres agricoles ou urbaines : déforestation, drainage des zones humides, brûlage de savanes, etc. Elles sont souvent massives, immédiates et irréversibles.

b. Gestion des terres

Elles incluent les émissions issues de l’agriculture et de la foresterie : utilisation d’engrais azotés, fermentation entérique, gestion du fumier, usage de machines agricoles, pratiques de coupe forestière… Elles dépendent fortement des pratiques de gestion mises en place.

c. Absorptions de carbone

Il s’agit des absorptions biogéniques obtenues par des pratiques telles que la reforestation, l’agroforesterie, le sylvopastoralisme ou l’augmentation du carbone organique dans les sols. Ces flux ne sont pas des compensations externes mais doivent être intégrés dans les objectifs FLAG et rigoureusement mesurés.

Ces trois types de flux sont représentés de manière synthétique dans le schéma explicatif de cette figure, qui distingue clairement les facteurs d’émissions « land », « non-land » et les absorptions « net removals ».

Une comptabilité spécifique et rigoureuse

Les émissions FLAG suivent des cycles biologiques, territoriaux et saisonniers, ce qui exige une comptabilité distincte des émissions industrielles classiques. La SBTi impose donc une séparation stricte entre flux FLAG et non-FLAG, tant dans les bilans que dans les objectifs de réduction.

Trois facteurs sont utilisés :

- Non-land emissions factor : pour les émissions classiques (énergie, procédés) ;

- Land life cycle emissions factor : pour les émissions liées à l’usage des terres (engrais, déforestation…) ;

- Land removal factor : pour les absorptions internes (reforestation, séquestration).

Cette rigueur méthodologique évite les erreurs de compensation non justifiées. Les absorptions ne sont comptabilisées que si elles sont directement liées à l’entreprise, permanentes, vérifiables, et suivies séparément. Elles ne remplacent en aucun cas les réductions d’émissions brutes. L’objectif : assurer la crédibilité des trajectoires net-zéro, en intégrant les spécificités des écosystèmes dans la comptabilité carbone.

Quelles entreprises sont concernées ?

Depuis avril 2023, la Science Based Targets initiative impose à certaines entreprises de définir des objectifs de réduction spécifiques aux émissions FLAG, en complément de leurs objectifs climat classiques. Cette exigence s’applique si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

- L’entreprise appartient à un secteur explicitement désigné comme relevant du périmètre FLAG, à savoir :

- Produits forestiers, bois, pâte à papier, caoutchouc

- Agriculture (production végétale ou animale)

- Transformation agroalimentaire

- Distribution alimentaire

- Tabac

- Les émissions FLAG représentent plus de 20 % des émissions totales de l’entreprise (scopes 1, 2 et 3 confondus).

Cette règle concerne aussi bien les entreprises du secteur primaire que les marques issues d’autres secteurs dès lors qu’elles sont exposées via leur chaîne d’approvisionnement. Par exemple, une entreprise textile s’approvisionnant en coton ou une marque cosmétique utilisant de l’huile de palme peut être concernée si la part des émissions liées à la production agricole dépasse le seuil des 20 %. La guidance recommande donc à toutes les entreprises, y compris celles qui ne relèvent pas directement des secteurs agricoles ou forestiers, de réaliser une évaluation complète de leurs émissions FLAG, y compris en scope 3, afin de déterminer si elles doivent définir des objectifs séparés.

Une fois le périmètre FLAG identifié, les émissions doivent être comptabilisées, segmentées et traitées à part, avec des objectifs spécifiques à court et long terme, alignés sur les trajectoires prévues par la SBTi. Cette approche vise à éviter les déclarations générales qui masquerait des sources d’émissions pourtant critiques, notamment dans les chaînes d’approvisionnement mondialisées.

Méthodologies FLAG : deux trajectoires possibles

Les entreprises soumises au cadre FLAG doivent fixer des objectifs spécifiques de réduction des émissions et absorptions liées aux terres. Pour cela, la Science Based Targets initiative propose deux approches méthodologiques, permettant d’adapter la trajectoire aux activités et à la structure des émissions de chaque organisation. Ces trajectoires sont définies dans le document central de la SBTi.

- La trajectoire sectorielle (Sector Pathway)

La trajectoire sectorielle repose sur une réduction absolue linéaire des émissions FLAG, applicable à toutes les entreprises éligibles, quels que soient leur secteur précis ou leur exposition aux matières premières.

- Taux de réduction obligatoire : 3,03 % par an

- Objectif de long terme : une réduction de 72 % des émissions FLAG en absolu d’ici à 2050

- Formule de calcul :

- Si l’année de référence choisie est antérieure ou égale à 2020 :

Réduction = 3,03 % × (année cible – année de référence) - Si l’année de référence est postérieure à 2020 :

Réduction = 3,03 % × (année cible – 2020)

- Si l’année de référence choisie est antérieure ou égale à 2020 :

Cette approche suit une trajectoire linéaire alignée avec les recommandations du GIEC pour limiter le réchauffement climatique à +1,5 °C.

- La trajectoire par commodité (Commodity Pathway)

La trajectoire par commodité s’adresse aux entreprises fortement exposées à certaines matières premières agricoles ou forestières, pour lesquelles la SBTi a développé des facteurs d’intensité spécifiques.

- Elle repose sur des objectifs d’intensité exprimés en tCO₂e par tonne ou mètre cube de produit (ex. : bœuf, riz, soja, huile de palme, lait, bois, cuir, etc.)

- Les entreprises peuvent fixer des objectifs sur une ou plusieurs commodités

- Une approche hybride est possible : utiliser la trajectoire sectorielle pour l’ensemble du périmètre, et appliquer la trajectoire par commodité pour les matières premières les plus impactantes

Cette approche permet d’aligner plus finement les efforts de réduction avec les réalités agronomiques, géographiques et économiques des filières concernées.

Zéro déforestation : un impératif pour 2025

L’un des piliers incontournables du cadre FLAG est l’engagement à mettre fin à la déforestation dans les chaînes de valeur des entreprises. D’ici le 31 décembre 2025, toutes les entreprises soumises à l’obligation de fixer des objectifs FLAG doivent démontrer un engagement public clair en faveur du zéro déforestation sur l’ensemble des commodités concernées, et ce, sur l’intégralité des scopes d’émissions (1, 2 et 3), comme exigé par le SBTi.

Cet engagement ne se limite pas aux entreprises opérant dans des secteurs directement forestiers. Il s’applique également aux entreprises dont les matières premières ou les produits dépendent de la déforestation dans leur chaîne d’approvisionnement, notamment :

- Le soja

- Le cacao

- L’huile de palme

- Le bœuf

- Le bois et les dérivés (papier, fibre…)

Pour répondre à cette exigence, les entreprises doivent mettre en place des politiques de gestion responsable des matières premières à risque, s'appuyant sur :

- Une cartographie précise des chaînes d’approvisionnement

- Des critères de sélection fournisseurs incluant des engagements anti-déforestation

- Des systèmes de traçabilité robustes

- Des audits indépendants ou certifications tierces reconnues

Selon la SBTi, l’objectif est d’éviter que des réductions d’émissions annoncées ne reposent sur des pratiques non durables, et de garantir que les trajectoires FLAG ne soient pas compromises par une perte de puits de carbone naturels et une dégradation accélérée des écosystèmes forestiers

En plaçant la déforestation au cœur de sa stratégie, le cadre FLAG cherche donc à renforcer la cohérence écologique des engagements climatiques, en alignant décarbonation, conservation de la biodiversité, et protection des sols et des forêts.

Le rôle des absorptions naturelles

Dans la dynamique FLAG, les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas les seules données à prendre en compte. Le cadre développé par la Science Based Targets initiative reconnaît également le rôle stratégique des absorptions naturelles, appelées biogenic carbon removals, qui désignent la capacité de certains écosystèmes à capter et stocker durablement du CO₂ atmosphérique.

Ces absorptions ne sont pas des crédits de compensation externes : elles doivent être générées au sein du périmètre opérationnel ou de la chaîne d’approvisionnement directe de l’entreprise, et être liées à des pratiques agricoles ou forestières vérifiables.

Les leviers d’absorption reconnus incluent notamment :

- La reforestation ou la plantation d’arbres sur des terres dégradées

- L’agroforesterie (intégration d’arbres dans les systèmes agricoles)

- Le sylvopastoralisme (systèmes mixtes forêt-pâturage)

- L’augmentation du carbone organique dans les sols

- La restauration de tourbières et de zones humides

Selon la guidance officielle, les absorptions naturelles pourraient représenter jusqu’à 38 % du potentiel global de réduction FLAG à l’échelle mondiale d’ici à 2030, en complément des réductions brutes d’émissions.

Toutefois, pour être comptabilisées, ces absorptions doivent respecter trois critères essentiels :

- Permanence : l’absorption doit être durable, avec un faible risque de relargage (ex. : incendies, changement d’affectation des sols).

- Traçabilité : les données de captation doivent être basées sur des pratiques mesurables, localisées et vérifiables.

- Exclusion de toute compensation externe : une absorption FLAG ne peut pas être utilisée pour compenser des émissions non-FLAG, notamment celles liées à la combustion d’énergies fossiles.

Ce positionnement méthodologique renforce l’exigence de transparence et évite les dérives d’une neutralité carbone obtenue uniquement par la plantation d’arbres ou l’achat de crédits. Il pousse les entreprises à intégrer les absorptions comme partie prenante d’un système agricole ou forestier durable, au même titre que les efforts de réduction des émissions brutes.

FLAG vs non-FLAG : une séparation essentielle pour des stratégies climatiques robustes

Au-delà d’une distinction technique, séparer les émissions FLAG des émissions non-FLAG constitue un principe clé du cadre défini par la Science Based Targets initiative (SBTi). Cette séparation garantit la crédibilité des trajectoires de réduction et évite les erreurs d’interprétation ou les compensations internes inappropriées.

Les deux catégories d’émissions répondent à des dynamiques différentes et nécessitent donc des leviers spécifiques : efficacité énergétique, électrification ou sobriété pour les émissions non-FLAG ; gestion des terres, pratiques agricoles et politiques d’approvisionnement pour les émissions FLAG. Les agréger reviendrait à masquer ces spécificités et à affaiblir l’efficacité des plans d’action.

Par ailleurs, cette distinction devient indispensable pour se conformer aux exigences réglementaires émergentes, comme la directive CSRD, le règlement européen sur la déforestation (EUDR) ou les taxonomies vertes, qui imposent une lecture segmentée des impacts climatiques.

Enfin, en traitant les émissions FLAG à part, les entreprises peuvent valoriser pleinement leurs co-bénéfices environnementaux et sociaux : biodiversité, santé des sols, gestion de l’eau, justice sociale dans les territoires agricoles. Autant d’enjeux essentiels à une stratégie RSE cohérente et crédible.

Conclusion

L’intégration des émissions FLAG dans les stratégies climat marque une évolution méthodologique majeure pour les entreprises. Là où la réduction des émissions industrielles repose sur l’efficacité énergétique ou le changement technologique, la prise en compte du secteur des terres nécessite un changement structurel dans la gestion des approvisionnements, des pratiques agricoles, et des écosystèmes sous influence directe ou indirecte de l’entreprise.

Le cadre FLAG, tel que défini par la Science Based Targets initiative, impose aux organisations concernées de mesurer, classer et réduire leurs émissions liées à l’usage des terres de manière distincte, transparente et alignée sur une trajectoire compatible avec +1,5 °C. Il inclut également une exigence forte de zéro déforestation d’ici à 2025, couvrant l’ensemble des émissions de scopes 1, 2 et 3, et impose un traitement séparé des absorptions naturelles pour éviter toute dérive dans la compensation des émissions industrielles.

Mais au-delà de la conformité méthodologique, le cadre FLAG est une opportunité stratégique. Il permet aux entreprises de :

- Revaloriser leurs relations avec les producteurs agricoles et forestiers,

- Se différencier par des engagements traçables et scientifiquement validés,

- Réduire leur exposition aux risques liés à la biodiversité, au climat, ou à la réglementation (CSRD, EUDR…),

- Contribuer activement à la transformation des systèmes alimentaires et de production.

En traitant les terres comme un levier d’impact à part entière, et non comme un simple poste d’émissions, les entreprises adoptent une vision plus complète de leur transition écologique. Elles sortent d’une logique de neutralité déclarative, pour entrer dans une logique de régénération mesurée, où les performances climatiques sont ancrées dans la réalité physique des écosystèmes.

Vous pourriez aussi aimer

Articles similaires

Plan de transition et CSRD: construire sa trajectoire bas carbone

Le lien entre la contribution climatique et le reporting CDP